2023-03-16 10:19阅读 0

民族舞剧缘何频频破圈

本文转自:成都日报

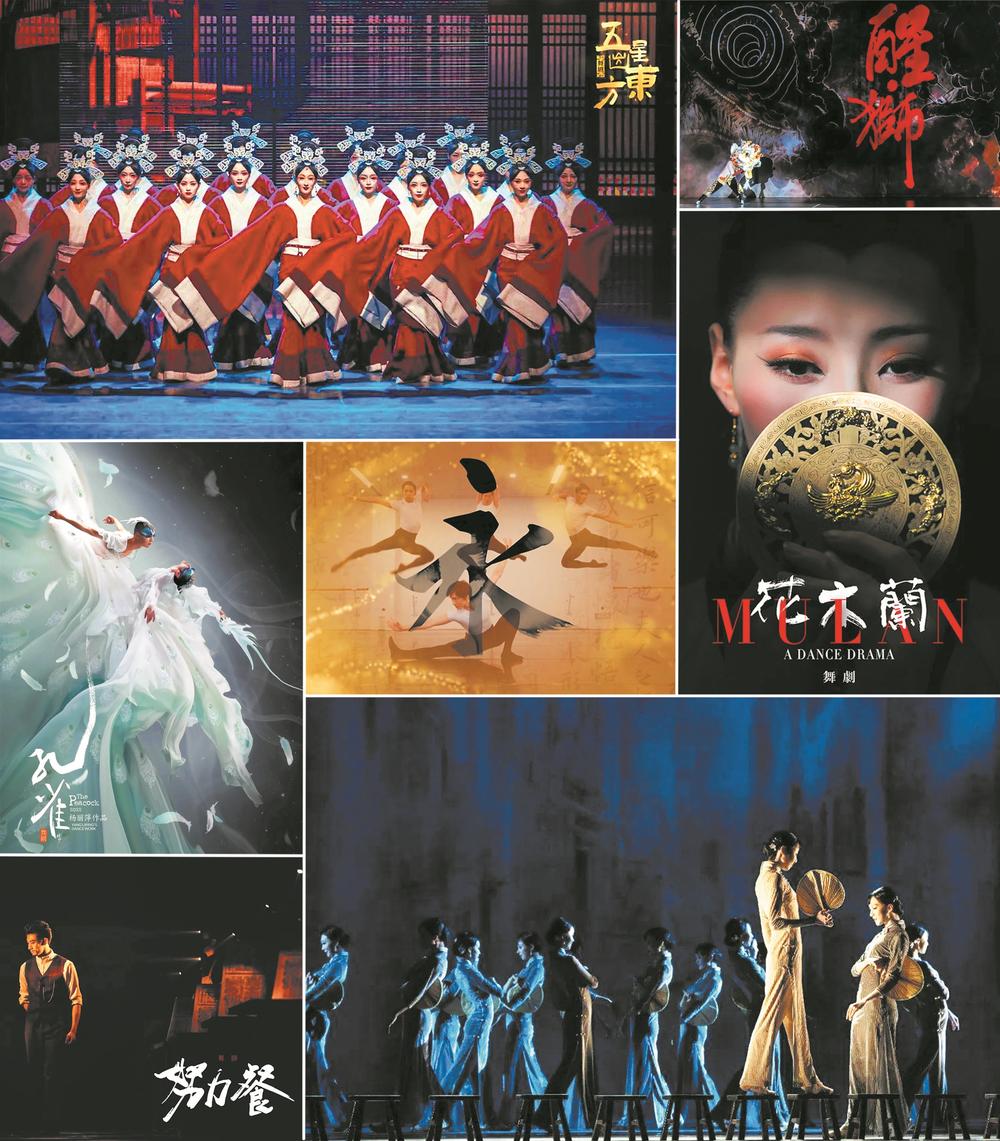

出场垂眼含羞、动作内敛含蓄……还记得央视兔年春晚上名曰《锦绣》的舞蹈吗?这段汉代宫廷舞“大气端庄的威仪感”,惊艳了电视机前亿万观众。“锦绣”出自民族舞剧《五星出东方》,借由春晚火爆出圈,《五星出东方》2023年全国巡演正在制造着一轮轮观演热潮。

去年曾跳上成都舞台的民族舞剧《红楼梦》,今年4月29日至5月2日将再次来蓉,首轮和加场均秒罄,一票难求……还有《李白》《孔子》《昭君》《花木兰》《永不消逝的电波》《醒·狮》等舞台艺术领域的“现象级作品”,频频破圈。

近年来,民族舞剧演出市场呈现蓬勃态势,这从一个侧面折射出民族舞剧多年来在创作演出上的扎实积累和有效探索,从主题、叙事、舞台技术等方面拓展着舞剧的表达空间。同时,如何兼顾“跳好舞”和“讲好中国故事”这两方面,将意蕴深刻的中华优秀传统文化重构成符合当下审美的舞剧,也考验着舞蹈工作者的创作智慧与魄力。

与耳熟能详的

中国故事相遇

近年来,央视春晚舞台几乎成为当年舞剧流行的“风向标”,从《孔雀》《永不消逝的电波》到《朱鹮》,再到《五星出东方》,这几部爆款舞剧都在春晚上惊艳亮相,随后开启的全国巡演一票难求。中国演出行业协会于2022年4月发布的《2021全国演出市场年度报告》中提到,舞蹈演出已出现显著的商业化、市场化发展特征,消费者中“舞蹈粉”呈倍数增长,民族舞、古典舞成为当代年轻人“国风潮”中重要的组成。

一般认为,舞蹈艺术“长于抒情、拙于叙事”,如何兼顾“跳好舞”和“讲好故事”这两方面,是民族舞剧创作者面对的挑战。从近年来的爆款舞剧可以看出,所展示的多是观众熟悉的题材,观众通过新的形式去与耳熟能详的中国故事相遇。

去年11月,民族舞剧《红楼梦》亮相四川大剧院,舞台上,轻撩帷幔,静推屏风,一句句判词隐隐浮现在白色纱幔上,红楼梦中人的悲欢离合及命运走向,就在柔美的舞蹈中徐徐展开。场场爆满,许多观众二刷三刷……2023年,《红楼梦》计划进行超过60场的全国巡演,上海、成都等城市开票即售罄。江苏大剧院总经理、出品人廖屹内心更为欣喜的是,《红楼梦》成为中国舞剧与经典文学作品对话的探索样本,让他看到了传统题材艺术创作更广阔的空间。

几十年来,《红楼梦》改编的版本层出不穷,舞蹈界改编的也有5个版本。一遍遍地反复阅读原著后,导演之一的李超发现,最能打动他的还是“十二个姑娘”的命运。最终,李超和年轻的创作者们独辟蹊径,采取传统章回体小说特色,从“黛玉入府”到“归彼大荒”12个篇章,讲述“十二金钗”盛开和凋零的生命历程。既有工笔画的“纤毫毕现”,又有中国画的写意传神,新场面和名场面的交替出现,展现文学艺术中言外之意,弦外之音。“这是一次勇敢的尝试,我很感谢观众能接受我们的出格和冒险。”有的时候,看着台下的观众热泪盈眶,李超也百感交集,“百年以后,观众仍然会被那个年代的女性故事所吸引、所感动,这就是经典文学作品的生命力,也是中华优秀传统文化的生命力。”

在上海歌舞团的《永不消逝的电波》之前,舞剧从来没有出现过谍战题材。《永不消逝的电波》故事为人熟知,有庞大的观众群体,但其题材本身缺少舞蹈性,编剧罗怀臻对剧情发生的公共空间进行了重新设计改编,增加了电影中没有的报馆、旗袍店和石库门。后来,旗袍店的群舞《渔光曲》果然广为流传。演出现场,舞台上常常快节奏地平行并列着多个叙事点,有评论认为其在舞剧叙事性上做出了重要突破,拓宽了舞蹈艺术表达的外延。

中国舞蹈家协会分党组书记、驻会副主席罗斌认为,这些传统题材舞剧,皆是在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的指导原则下产生的,“用创新的手法操作,让它的形式感和结构感符合年轻人的口味,成功地实现了当代性转化。”

与多元舞台技术相遇

随着科技的日新月异,艺术与技术碰撞融合,北京交通大学语言与传播学院教师王靖雨认为,塑造多维立体化舞台,融多媒体手段于叙事中,是舞剧的必然趋势。她说,舞蹈动作的优势在于通过形象表达情感,尤其是浓烈的情感,但某些复杂情节的推动需要更多元的形式,比如舞剧《李白》《杜甫》中,通过多媒体幕布、激光投影等打出当时场景所对应的诗词,以帮助观众理解情节背景和角**感。“科技赋能在舞剧中实现了古典文化现代表达,厚重文化轻松表达,抽象文化形象表达,吸引了越来越多的年轻人接近和了解民族优秀传统文化。”

去年10月,意大利宇航员萨曼莎·克里斯托弗雷蒂在个人社交账号上晒出其从太空拍到的中国美景,并用汉语、意大利语、英语写下“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也”登上热搜,这段1600多年前王羲之酒酣意畅挥就的《兰亭集序》中,中国古人对待人与天地、人与自然、人与万物的哲学,以如此浪漫的方式与世界产生共鸣。上海歌剧院正在打造的舞剧《永和九年》,灵感正是来自“天下第一行书”从诞生到传世的历程。舞剧导演王亚彬透露,这一场以书法作品为载体的人文回溯与展望,就将运用科技手段营造时空交融的舞台新空间,展现《兰亭集序》中的审美理想和意趣,与观众建立共鸣。在《五星出东方》编剧许锐看来,“今天新媒体和融媒体的出现使我们进入了一个影像传播、视觉叙事的新时代。这恰恰对应着舞蹈的两大传播特征:一是视觉传播,二是身体传播。这个时代是舞蹈的时代。”

舞坛“双子星”韩真、周莉亚曾联手执导《只此青绿》《永不消逝的电波》等众多脍炙人口的舞剧。韩真、周莉亚常说:“舞剧创作过程中一定要一只手朝前,一只手朝后。”朝前那只手,就是要不断地探索,以更高的要求,尝试更多新的创作手法;而朝后那只手,就是每一步的创作均能向后拉住观众的手,让他们走进剧院,跟随演员们一同感受艺术和作品的魅力,感受舞台带来的造梦空间。

与民族复兴的时代相遇

有效的舞台传播,必然是“以观众为中心”的传播。在北京交通大学语言与传播学院教师王靖雨看来,在民族复兴的新时代,观众的民族自信心和自豪感达到了新的高度,形成了对于优秀民族文化作品审美的巨大需求,承载着民族传统文化,并能传递给观众强烈民族自豪感的舞剧应时而“火”。《五星出东方》制作人董宁就坦言:“如果仅仅是形式美,还不能触碰人心,《五星出东方》的魅力在于,它既有独特的审美,更有深刻的内容。它所承载的历史内涵,能够让我们觉得中华文化值得自豪。以民族文化自信作支撑,它是厚重的,也是独特的。正因为如此,这部舞剧才广受观众的喜爱。”

首都师范大学文学院教授胡谱忠表示,中国舞正催生出一种新的文化景观和格局。他认为,中国舞台上涌现了一批引起广泛社会影响的“以人民为中心”的民族舞剧作品,这些作品不仅是舞台艺术的突破,而且体现了中国文化形象,弘扬了中国古典文化传统与社会主义文化传统。创作者们普遍有一种讲述中国故事的自觉,并在新的时代里表现出对民族精神的认同,展现出了一种非常强大的文化自信。“可以看到,在表达当代中国新的文化形象之后,中国文艺已经启发了当代中国人的器识与宏愿,迎来全新的局面。”

成都日报锦观新闻记者 陈蕙茹

图据剧照

本版稿件未经授权严禁转载

我要反馈

赞赏Ta

赞赏Ta 赞赏Ta

赞赏Ta