这本书是一片止疼药,能治愈你内心隐秘的孤独

种族主义、社会阶级、女权主义、性少数人群……这些关键词放在任何小说里,都会既吸睛,又难以深刻地书写。没有相当功力的作家,一般不敢挑战这些充满争议的话题。

文学史上当然有许多伟大作家,在这些重要议题上进行创作,但是你能想象这些主题集中在一本书中,而且每一个主题都被讲述得精彩至极吗?

大概只有天才作家能做到吧?

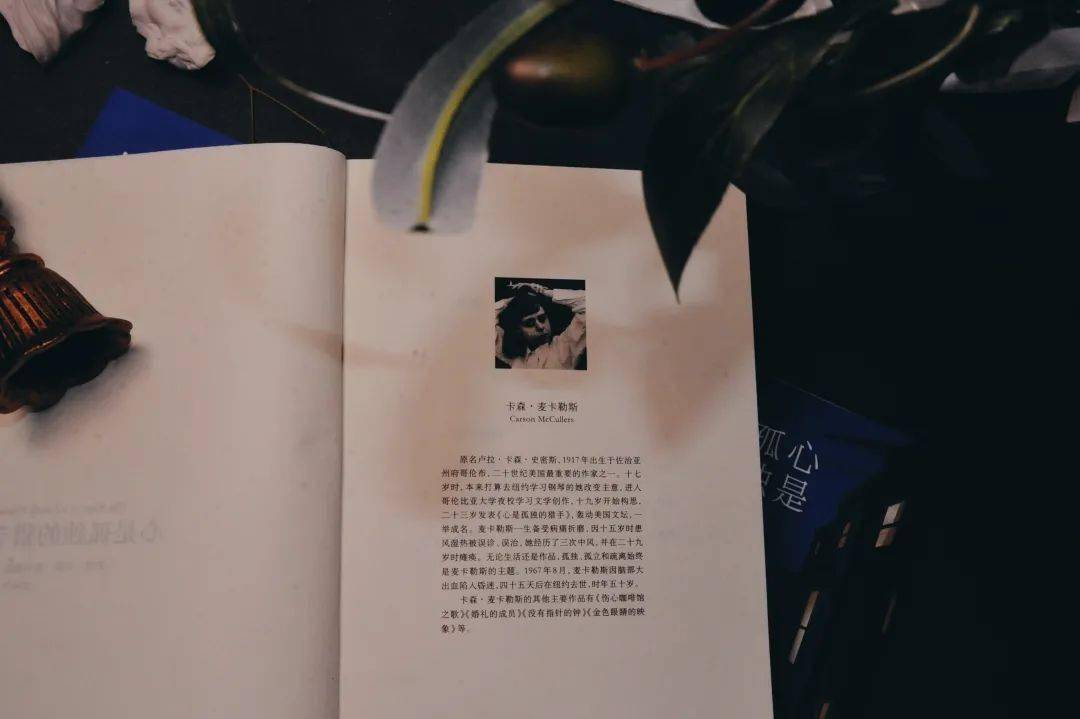

这位天才就是卡森·麦卡勒斯。

卡森·麦卡勒斯

卡森·麦卡勒斯是一位与杜拉斯齐名、与福克纳比肩的天才女作家, 在她的众多拥趸中,我们能看到很多熟悉的名字:荣格、格雷厄姆·格林、钱钟书、村上春树、苏童……

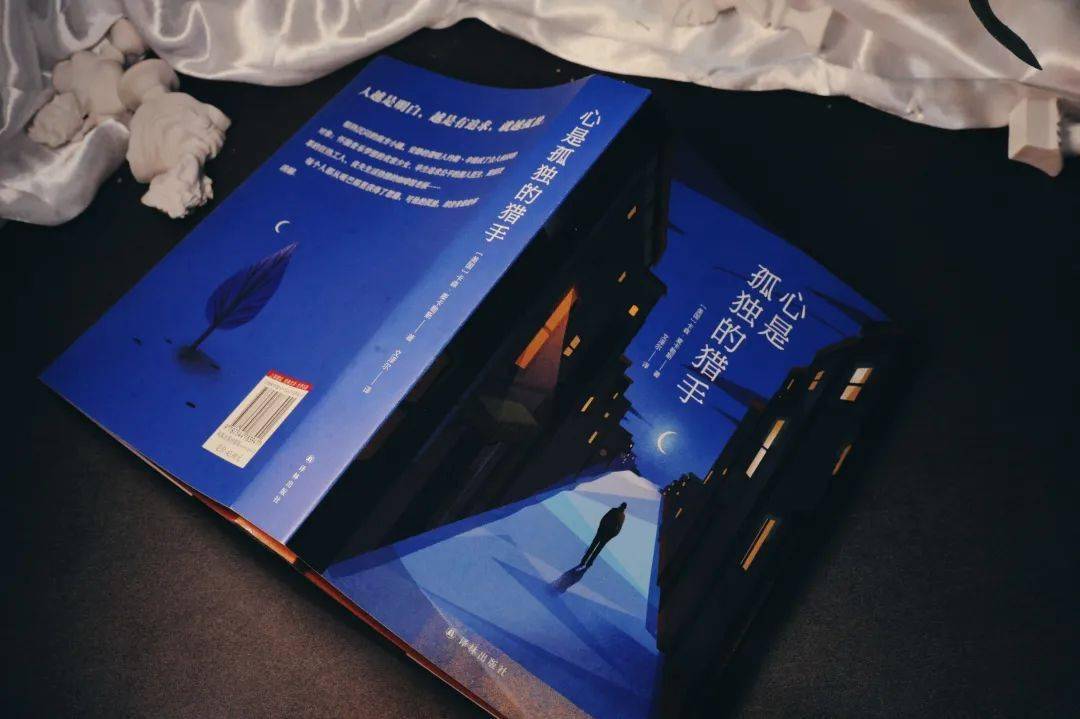

麦卡勒斯在23岁这样的年纪便写下了位列现代文库所评“20世纪百佳英文小说”第17位的旷世杰作——《心是孤独的猎手》。

这本小说是麦卡勒斯的长篇处女作,更是她的代表作。 此后一生,麦卡勒斯与人类的孤独较上了劲,写了一辈子的孤独。恐怕再没有一位作家,能像她一样对孤独本身抱有如此浓烈的兴趣了。

译林君今天给大家推荐最新推出的《心是孤独的猎手》。

在闷热的美国南方小镇,众人向一个哑巴尽情地倾诉自己的苦闷,每个人都从哑巴那里获得了慰藉,可哑巴自己的孤独,却无人可以消解。

哑巴、少女、咖啡店主、黑人医生、底层工人,各自带着时代的影子,一同谱写了一首孤独的悲歌。

著名推理作家文泽尔翻译,译笔优美,完美再现麦卡勒斯式的孤独特质。

此外特别收入剑桥博士的万字解读,小说中懵懂的部分,可以在解读中寻找答案。

两次“‘上帝’之死”

《心是孤独的猎手》电影剧照

如同《百年孤独》,《心是孤独的猎手》也有一个伟大的开头: “镇上有两个哑巴,他们总在一起。”

两个哑巴,就是麦卡勒斯笔下的两个“上帝”。众人对他们投以期待——他们又聋又哑,不可能泄露秘密,同时他们沉静的表情又告诉人们:他们懂得。

因为误解,书里的其余四位主角,热爱音乐的少女米克、沉默困惑的咖啡店主、狂躁易怒的工人,以及苦闷绝望的黑人医生,开始对其中一个“上帝”——哑巴辛格倾诉。

他们无一不把哑巴辛格当成救赎,辛格在他们眼中就像上帝一样,能听得懂一切,能理解一切,能原谅一切。

而辛格呢?他其实只是稍微懂些唇语,他对这些人的倾诉只是一知半解,他表情沉静,对他们点头、微笑。

在充当他人的上帝的同时,辛格也有他的“上帝”,那就是小说开头“两个哑巴”中的另一个:安东尼帕罗斯。辛格的话,都是用手语“说”给他这个唯一的朋友听的。所以在得知安东尼帕罗斯死后,辛格平静地自杀了,他的“上帝”死了。同时,辛格死了,其他四位主角的“上帝”也死了。

“上帝”就这么彻底死去了。

女权主义的影子

《心是孤独的猎手》电影剧照

少女米克是个假小子,出生在穷人家庭,穿着打扮不像其他女孩子那样,因此很不合群。她不在意那些符号化的东西;她有可让自己躲避打扰的心中“内室”;她对音乐爱得入了迷,但贫穷的家庭是买不起收音机的。

米克的孤独,来源于穿衣打扮的不合常规,也来源于兴趣爱好与周围的环境的格格不入。辛格与音乐,拯救了这个不合时宜的少女。

米克这个人物的塑造多少有那么一点女权主义的影子,社会对女性的期待在米克身上落了空,她在意的只是自己,以及音乐。某种程度上,米克像极了青少年时期学习钢琴的麦卡勒斯本人。

性别认同障碍

《心是孤独的猎手》电影剧照

作为小镇上唯一一家24小时营业的咖啡馆的主人,比夫是一个乐于观察所有人的男人。他对人充满困惑,心里有很多搞不明白的问题。

看起来充满男人味儿的比夫,私下里,却是一个喜欢香水、会把胡子刮得干干净净、清清爽爽的“女装大佬”,在他与妻子的所谓亲密关系里,似乎没有***这一项内容。今天看来,比夫有着明显的性别认同障碍。

比夫的孤独,来源于内心无休止的困惑,也来源于无法说出口的事实,以及见不得光的欲望。他的孤独与困惑在辛格那里找到了倾诉的出口。

麦卡勒斯本人就是一个双性恋者,对LGBT群体的关注同样存在于麦卡勒斯的其他作品,如《伤心咖啡馆之歌》《金色眼睛的映像》里。

经济危机与阶级矛盾

《心是孤独的猎手》电影剧照

底层工人杰克在肮脏简陋的环境中频繁地更换工作,乐趣就是喝酒,或者说是在喝醉酒之后慷慨陈词,痛斥资本主义的腐朽,向身边的人讲述资本家是如何吃人肉、喝人血的。

狂躁易怒的杰克被“公平”二字折磨得遍体鳞伤,他呐喊着、痛骂着,却也无法逃离资本家,到达心中的理想社会。

杰克的孤独来源于公平的虚幻,他的狂躁也正是出于挫败与无力。时代巨浪面前,个人的理想即使不能说无足轻重,也可以说是异想天开。辛格的出现抚平了他的狂躁,他躁动的内心终于可以安宁片刻。

大萧条中芝加哥街头领取救济食物的失业工人

麦卡勒斯写作《心是孤独的猎手》时,资本主义经济危机的余波犹在,底层人民的生活难以改变,固化的阶级矛盾愈演愈烈,杰克的理想,实现起来难如登天。

种族主义的巨大阴影

《心是孤独的猎手》电影剧照

科普兰医生是小镇上的黑人医生,自己的种族所遭受的苦难在科普兰医生身上烙上了难以磨灭的印记。深感于黑人族群遭遇的不平等,科普兰医生靠着知识和能力,帮助黑人脱离病痛的苦难。

但他心里想的还有另外一些事,他希望自己的黑人同胞们能够学习知识,能够努力去寻求改变现状的能力与机会。事不遂人愿,黑人同胞的愚昧与不思进取长久地刺痛科普兰医生,没错,他意识到,种族问题无法在一朝一夕之间改变。

科普兰医生是孤独的,他所做的一切并未带来变化。甚至对自己的孩子,他也无法说出那份孤独。但辛格出现了,一个白人,在他点不着烟的时候竟然礼貌地递了火过来,科普兰震惊、感激,内心的激烈矛盾,在优雅从容的白人辛格面前,短暂地中止了。

1925年8月,华盛顿特区宾夕法尼亚大道上三K党的游行

种族主义的阴影蒙在那个时代每一位黑人脸上,这种悲剧是复杂的,科普兰医生怎么也搞不明白,他心中那个隐秘的愿望,也逐渐变得暧昧不清。

孤独,何以面对

《心是孤独的猎手》像一场大型的自说自话的戏剧,米克、比夫、杰克、科普兰,四个人的苦难与迷惑,都希望在辛格那里找到答案、得到救赎。但辛格作为“上帝”最终自杀了。

人与人之间的有效沟通并不成立,这让人想起 李银河在给王小波的信中写到的:“我今天看了一个非常可怕的故事,叫作《伤心咖啡馆之歌》,是美国的一个女作家写的。我从来没见过这么可怕、这么让人难受的东西。据说它是要说明:人的心灵是不能沟通的,人类只能生活在精神孤立的境况中。” 孤独如此绝对,想要消解它,似乎根本做不到。

《心是孤独的猎手》电影海报

但小说并没有在辛格自杀之后结束:米克想用分期付款的方式买一架钢琴,她的音乐梦还要继续;比夫心里的困惑并没有消失,但在冥想中,他的灵魂得到了某种升华;杰克走向高速公路,去往下一个目的地;科普兰医生离开了小镇,回到黑人的故乡……

虽然“上帝”死了,但一切似乎都还没有崩坏。

孤独恒常如新,解药大概是找不到了,但我们至少还能去找找止疼药吧。

赞赏Ta

赞赏Ta 赞赏Ta

赞赏Ta